L’artiste et le thérapeute, la carpe et le lapin dit l’argument. Effectivement, au nom de quoi un patient devrait s’y retrouver entre un artiste et un thérapeute ?

Etant peintre -pas seulement-, il m’arrive de faire peindre contre rémunération des personnes, adultes ou enfants, dans un cadre de soin.

J’évoquerai en deuxième partie seulement ma pratique de direction d’atelier et la question de l’art-thérapie.

Pour commencer, je consacrerai quelques pages à l’histoire curieuse qui a pu lier l’artiste et le thérapeute. Car ce qui les a liés, ce n’est pas le malade, on le verra. C’est sa maladie, ou son expression.

Et dès lors qu’il y a eu production, il y a eu énigme, débat. On pourrait en effet y trouver du symptôme ou du significatif, voire de l’autocuratif…

Ça mérite un intérêt pour les médiations à des fins thérapeutiques !

Imaginons d’ailleurs un hôpital de jour sans atelier. Ne resterait que le soin médical … et l’expression des malades. Dont il faut bien faire quelque chose, avant que ça dégénère…

L’expression des malades / Une approche historique

L’histoire de l’expression des malades est intéressante en ce qu’elle annonce l’alliance artiste / thérapeute, à l’avantage l’un ou de l’autre, ça dépend.

Si l’artiste existe depuis la Renaissance, la psychiatrie moderne doit attendre la révolution et un certain PINEL qui désentrave les aliénés, les écoute et leur parle. Certains fous furieux se calment.

Le traitement dit « moral » des patients est né.

Quelques décennies plus tard, on passe de l’aliénation mentale à la maladie mentale. L’expression du patient divise alors le corps médical.

FALRET ne souhaite plus s’en embarrasser : « le médecin ne doit pas être leur secrétaire, leur expression n’a pas d’intérêt en tant que telle ». Seuls les symptômes doivent intéresser. Il faut décrire les mécanismes, les signes. C’est le tout-sémiologique.

« Il n’y a plus besoin que les gens parlent ! » dit Gaëtan Gatien de CLERAMBAUT, le dernier psychiatre selon LACAN.

CHARCOT photographie ses hystériques, et le tout-Paris artistique accourt à Sainte-Anne.

L’artiste et le médecin se fréquentent par l’intérêt pour la maladie mentale naissante.

En contrepoint, naît l’étude de la psychopathologie des expressions. TARDIEU, médecin légiste, publie en 1872 une étude médico-légale sur la folie. Il s’intéresse à ce que disent, écrivent ou dessinent les fous. C’est un texte fondateur, permettant d’envisager autre chose que du diagnostic, même s’il parle des peintures de manière assez lyrique : « J’ai eu pendant de longues années sous les yeux un aliéné qui n’avait jamais eu aucun talent, mais qui passait sa vie à peindre ; j’ai vu plus de cinq cents de ses tableaux, quelques-uns de grande dimension, dans lesquels les associations de couleur les plus folles, des figures vertes ou écarlates, des proportions inusités, des ciels jaunes, des effets de lumière impossibles, des architectures inconnues, des flammes infernales, réalisaient sous des formes inimitables les rêves les plus indescriptibles ».

Souvenons-nous quand même que VAN GOGH a peint dans ces années-là !

En 1876, SIMON, dans L’imagination et la folie, tente d’établir une relation entre la maladie et l’auteur de l’œuvre.

Les psychiatres s’intéressent à ce que produisent les patients, il y a une fascination pour l’expression de la folie.

C’est à cette époque qu’est relatée pour la première fois une expérience de dessin fait par un patient devant son médecin.

Des collections apparaissent, des musées se créent, des kermesses s’organisent dans les asiles.

Il ne faut pas s’y tromper, il y a dans cette ouverture au grand public la volonté d’épater le bourgeois. On expose aussi bien les dessins et peintures que les objets fabriqués afin de s’évader ou tuer.

La salle de réunion de Villejuif est entièrement ornée de peintures de malades dès le début du XXème siècle.

La folie, selon Benjamin RUSH, un des tous premiers collectionneurs, « révèlerait les talents, permettrait l’arrivée à la surface de fossiles précieux et magnifiques dont les propriétaires n’avaient pas conscience »…

C’est la période du symbolisme, à la veille de la grande guerre : on recherche avant tout en art l’authenticité et l’expressivité.

C’est à ce contexte qu’est due la reconnaissance de l’art asilaire.

Les manifestations de la maladie mentale peuvent à partir de ce moment avoir une valeur artistique.

Dès 1900, on organise dans toute l’Europe des ateliers de peinture dans les établissements.

Sans artiste encore, puisque le fou est artiste.

En 1905, un musée de la folie ouvre à Villejuif.

En 1907, Marcel REJA publie L’art chez les fous. Sous ce pseudonyme de critique d’art reconnu, se cachait en fait Paul MEUNIER, psychiatre de son état. Cela a été découvert il n’y a pas si longtemps.

REJA parle d’art en soi, même si le fou subirait le mouvement alors que l’artiste le dominerait.

Il loue la puissance expressive des œuvres, « il n’y a là aucun métier ; il y a mieux : il y a une âme ».

Paul KLEE : « Les œuvres des aliénés sont à prendre plus au sérieux que tous les musées des Beaux-Arts, dès lors qu’il s’agit de réformer l’art d’aujourd’hui ».

1921 : première monographie concernant la production artistique d’un aliéné, WOLFLI, par un psychiatre, MORGENTHALLER. Les deux noms figurent au même niveau sur la couverture.

Le but avoué de MORGENTHALLER est de faire reconnaître WOLFLI en tant qu’artiste, afin de lui permettre de « réorganiser sa personnalité ». L’expression du patient devient une tentative d’autoguérison.

Le patient-artiste, associé au thérapeute, prend en charge sa maladie.

1922 : publication de l’Expressions de la folie de PRINZHORN. Ouvrage de référence qu’ELUARD fera connaître au milieu surréaliste français. C’est lui qui a l’idée que la détresse humaine pourrait donner le sursaut d’avoir envie de créer, et que ces productions relèveraient de l’art. Elles

seraient même « l’expression de la plus pure expression ».

On sait maintenant que les maîtres « prinzhorniens » possédaient en fait une maîtrise et une culture, et que leurs productions reflètent les lois esthétiques de leur époque. On date aussi aisément un dessin d’aliéné que celui d’un artiste.

Les galeries et les revues d’art présentent les œuvres d’aliénés au même niveau que les œuvres d’artistes de renom.

En 1930, FERDIERES, psychiatre, invite BRETON et DUCHAMP à la salle de garde de Sainte-Anne. Il y organise une discussion autour de l’ouvrage de PRINZHORN. FERDIERES fréquente BATAILLE et LEIRIS avant d’aller à Rodez suivre ARTHAUD.

Les psychiatres et les artistes échangent autour de l’énigme de folie. Le public suit.

1946 : une expo est organisée à Sainte-Anne en réponse à celle des nazis autour de l’art dégénéré. Gros succès.

1950 : à l’occasion du premier congrès mondial de psychiatrie, 1500 œuvres de patients de 17 pays sont exposés à Sainte-Anne. 10000 visiteurs. Il y a des enjeux. Une polémique naît entre DUBUFFET, l’inventeur de l’Art brut, et Sainte-Anne. C’est à cette occasion qu’il lance son fameux « Pas plus d’art des fous que d’art des dysleptiques ou des malades du genoux ! ».

La reconnaissance culturelle de la dimension esthétique d’œuvres de malades mentaux est un préalable à la pratique de l’art dans le champ social ou sanitaire. Nos médiations artistiques utilisées à des fins de changement découlent de cette rencontre entre la psychiatrie et les mouvements artistiques.

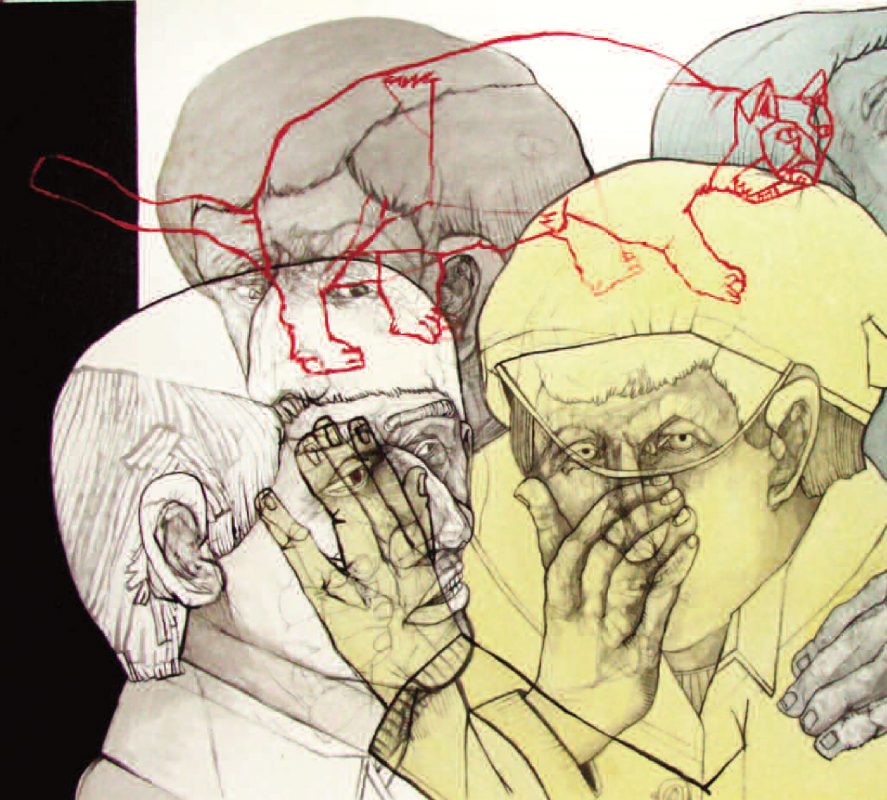

L’artiste, le thérapeute, la folie, la beauté.

Pas encore d’artiste pour le patient.

Le cliché de l’artiste-fou, héritage du romantisme et du symbolisme, rebondit. Il est censé n’avoir aucun savoir-faire avant sa maladie, il est un homme du peuple ! DUBUFFET invente des éléments biographiques. Il est déçu lorsqu’il visite à Heidelberg la collection PRINZHORN : pas assez fou, trop professionnel !

L’art des fous est une particularité socioculturelle. Ce n’est nullement un « nouveau continent », mais un art qui a acquis sa place dans la modernité grâce à l’intérêt porté par les artistes, après celui des psychiatres.

Pour nombre d’artistes-aliénés, peindre ou éplucher des patates, c’est pareil. On en est là au milieu du XXème siècle.

On passe alors à l’étude scientifique de l’œuvre des fous, pour tenter d’établir un pont entre l’esthétique et la psychopathologie. On va même, pour ça, faire des expériences avec des peintres à qui on fait absorber différentes substances, de la psilocybine par exemple.

Il devient indispensable de paramétrer l’œuvre, de l’objectiver. WIART, psychiatre au Département d’Art Psychopathologique de Sainte-Anne, propose, en 1967, une « technique d’analyse et d’automatique documentaire ». Cette technique utilise des items dont certains décrivent les éléments formels du dessin quand d’autres font référence à la linguistique ou à la sémiologie. Les éléments psychiatriques et psycho-biographiques sont également pris en compte.

On aboutit ainsi à un total de près de 1600 items par œuvre étudiée ! C’est un record. D’autres systèmes sont évidemment plus exploitables. On verra ce qu’il en est des résultats…

Le préalable est de savoir si, objectivement, les productions des malades se distinguent de celles de la population générale. Car alors, cela permettrait d’envisager un usage médical à ces productions, à des fins diagnostiques, voire pronostiques. Ce serait un plus. Une étude américaine des années 90 évoque bien la possibilité de signes plastiques significatifs d’un risque suicidaire ! Certes, il faut bien décrocher des budgets…

Toutes ces études ne sont pas méthodologiquement correctes et le résultat des courses est très flou. On en tire, en fait, pas grand-chose d’efficace. Pour ce qui est de l’attribution d’une note à une œuvre, on relève :

– une forte corrélation avec le quotient intellectuel et le niveau socioculturel de l’auteur de l’œuvre

– une fidélité inter-correcteurs satisfaisante.

On sait donc noter, mais ce n’est pas la pathologie qu’on décèle.

Pour ce qui est de l’attribution d’une œuvre picturale ou graphique à une population de référence, pathologique ou non-pathologique, un juge non spécialisé est aussi peu fiable qu’un professionnel de la maladie mentale ou de l’art.

Il n’y a toujours pas unanimité, aujourd’hui, sur la capacité à discriminer des œuvres de malades de la population générale…

On a même essayé, par l’étude du jugement esthétique des patients, un test dont le principe était de rechercher par la polarité métaphorique ou métonymique une organisation névrotique ou psychotique.

Dans le dernier quart du XXème siècle, on s’intéresse, non plus aux productions, mais aux résultats thérapeutiques ou aux processus de création en atelier.

Les très nombreuses publications d’études de cas de patients isolés n’évitent pas l’extrapolation du particulier au général.

Reste aujourd’hui une énigme : est-ce que les signes d’expression plastique évoluent en même temps que les signes cliniques ? Est-ce que cette évolution de l’expression peut être conditionnée par la pratique d’activités et donc avoir une incidence clinique ?

Est-ce qu’il y a un lien entre la pathologie et l’expression, par exemple picturale ? Est-ce que l’on peut influer sur l’un en influant sur l’autre ?

Pour un arthérapeute, ce n’est pas une énigme, c’est une hypothèse de travail.

L’œuvre et le patient sont liés. L’homme est ce qu’il produit. Et vice et versa. Autrement dit, une relation directe existerait entre l’état du patient et l’évolution de ses productions plastiques, avec effet inducteur rétroactif, évidemment.

Toute l’approche scientifique tente d’établir une justification à l’utilisation médicale des médiations artistiques. Autour de l’expression des malades.

Toujours pas d’artiste dans cette histoire, sauf s’il est sujet d’étude.

L’artiste en atelier

On vient de le voir, le psychiatre s’est intéressé aux productions de ses patients et aussi aux artistes en tant qu’éclairage possible quant à la création.

L’artiste, lui, s’est intéressé aux productions de patients en tant qu’elles pouvaient servir le débat sur l’art.

Le patient, lui, n’a toujours rien demandé de ce côté-là ! Je n’ai jamais reçu une demande de pratique artistique à des fins thérapeutiques ! C’est l’arrivée de l’art-thérapie qui a créé la demande à des fins d’aide ou de soutien. Pour ce qui est du thérapeutique, c’est sur indication médicale.

L’artiste en tant qu’intervenant à des fins thérapeutiques, c’est récent et il faut aller chercher du côté du statut de l’artiste pour mieux le comprendre.

Dejà, l’artiste aurait des choses à dire de la création. Il pourrait, soyons-en sûrs, dire quelque chose de l’indicible.

De mon point de vue, c’est plus basique : l’artiste intrigue parce qu’il se confronte allègrement à la page blanche. C’est son matériau, le vide. Oui, c’est un régal pour moi d’attaquer une toile. De l’appréhension, un peu, la même, à chaque fois, que celle de la première séance, quand on se retrouve allongé sur un divan avec quelqu’un dans son dos. L’aventure de l’inconnu, le vrai. De l’appréhension, mais aussi de l’évidence. C’est ça être artiste. Tu peins ? J’aimerais tellement savoir peindre ! Et là, je déçois toujours en affirmant qu’avec plus ou moins de travail, tout le monde est capable de faire le portrait de sa grand-mère…

De plus, aujourd’hui, chacun revendique le droit qu’a l’autre. On doit tous être égaux, jusqu’à l’absurde ou l’impasse. Y compris pour le droit de s’exprimer ou à être un artiste. Ça date d’Andy WARHOL, le pape du Pop-Art. Et depuis la Loi du 30 juin 1975, chacun, handicap ou pas, a un droit d’accès à la culture, toute la culture.

Pour l’artiste, il n’y a plus de prince mécène, mais le RMI. Et l’artiste, le plasticien, depuis qu’il s’est émancipé de la technique, n’est plus forcément en capacité de l’enseigner.

Le thérapeute, ayant atteint ses limites, est venu chercher l’artiste. Il a fait appel au spécialiste pour animer ses ateliers.

Mais il ne s’agit plus de médiation, il s’agit de peinture, de danse, de théâtre, de musique, d’écriture. Un artiste ne pratique pas de médiation, il pratique son art. Il n’en fait pas plus pratiquer, de la médiation. Ou alors, il s’emmerde, l’artiste.

Les ateliers, un débouché bienfaiteur pour l’artiste, même si ça ne se dit pas trop ? Il y a des budgets, des tarifs homologués, des horaires, des comptes à

rendre, des labels officiels. Y’a du numéro SIRET dans l’air, de la profession libérale. C’est fini la Maison des Artistes !

Le nombre de copains qui courent les ateliers de la région parisienne… Jusqu’à plus en pouvoir. Pour un statut social. Comme tout le monde, l’artiste !

Arrivé en milieu soignant, l’artiste n’est pas seul. Il n’est pas thérapeutique, l’artiste. C’est le mélange des genres qui le serait. Artiste plus thérapeute, ou art-thérapeute.

Et ça produit des effets, effectivement, quand bien même peindre ou parler n’a jamais, en soi, guéri personne, ça se saurait !

Pour l’expérience en atelier, la littérature abonde. Elle évoque tour à tour production de subjectivité, élargissement de champ des possibles, prothèse identitaire -par le style par exemple-, lieu de résidence de virtualité subjective, ou autre inscription du corps dans un espace créé. Sans parler de l’inscription dans le temps, accrocher du rythme. L’artiste contribue au processus thérapeutique qui consiste à faire passer le temps. Car il faut que le temps passe…

En plus, le patient est bonne pâte, il valide l’alliance de la carpe et du lapin. Rien à dire là-dessus.

Mais toujours pas de théorie validant l’art-thérapie, même si ce ne sont pas les tentatives qui manquent.

Mon expérience

Je vais tenter de vous en dire un peu plus, de l‘artiste et du thérapeute. Car on est dans le particulier. Forcément.

Ma première expérience remonte à l’époque où, jeune peintre, je devais trouver un job d’appoint. A l’ANPE du coin, j’ai eu le choix entre l’abattoir, c’est pas une plaisanterie, et l’IME. J’ai choisi l’IME, car quand même, le mythe de l’artiste qui bosse à l’abattoir la nuit pour peindre le jour, c’est mieux dans les livres !

J’ai évidemment ouvert l’atelier peinture du mercredi après-midi. J’ai pas obtenu un franc succès auprès de ma hiérarchie, méfiante, suite à la première femme nue dessinée par un gamin qui m’avait testé sur le mode « on peut tout peindre ? ».

J’ai quand même continué dans le médico-social ou le social, et dans la peinture. Jusqu’à tenter de concilier les deux par un diplôme universitaire d’arthérapeute. Diplôme reconnu par tous les ministères qu’il faut. Si ! Si !

Il m’arrive de diriger des ateliers auprès de différents publics.

Je m’y présente en tant que peintre, jamais en tant qu’arthérapeute. (Ça peut quand même parfois m’arriver, en séance individuelle, pour rassurer, car qu’est-ce que ce serait, un artiste qui vous veut du bien ?)

J’ai toujours ma blouse de peintre. Maculée, une blouse qui ne me sert plus qu’à ça. J’ai aussi toujours à disposition des reproductions, de la carte postale au dictionnaire.

Je ne peins jamais en atelier. Cela m’est pourtant déjà arrivé mais je me suis aperçu très vite que je n’y faisais que d’illustrer l’histoire de l’art. Je peignais la Peinture.

Je suis au service des patients-peignants pour ce qui est du matériel, de la technique (à la demande seulement), et du soutien.

Le reste du temps, je regarde, je regarde peindre. Plus ou moins près, ça fait partie du cadre annoncé. Car le particulier s’appuie sur de la fonction.

Il y a la fonction symbolique du peintre. C’est pour la garantir que je ne montre jamais en atelier ce que je peins. Il y a mon titre, ma blouse et les reproductions. L’histoire de la Peinture est assez vaste, depuis que l’Homme existe pour y montrer tout ou presque… Curieusement, avec une bibliothèque assez réduite, toutes les résonances existent. Que ce soit dans la peinture ancienne ou contemporaine. Pas besoin d’aller du côté de Jérôme BOSCH, il y a chez MEMLING toutes les frayeurs et toutes les maternités du monde !

Il y a la fonction contenante du cadre. Les règles de fonctionnement, tout simplement. Si je prends l’exemple d’un atelier au CMPP, à Reims, on peint debout -la trace est produite par tout le corps, pas seulement par la main ou le bras-, sur sa feuille. Un temps de la parole existe avant et après le temps de la peinture. Les œuvres de la séance précédente sont exposées. Personne d’autre que les participants de l’atelier ne voient les peintures. Elles ne sortent pas de l’atelier et sont détruites après le départ définitif de leur auteur. S’agissant ici d’enfants, une concession de taille a été faite : ils peuvent emporter, le dernier jour, une peinture. Episodiquement, une sélection des œuvres d’un enfant est exposée. Il est surprenant de constater combien de personnes, enfants comme adultes, sont incapables de « voir » leurs productions.

Et il s’y passe des choses en atelier, choses qui peuvent avoir à faire avec du thérapeutique.

Quelques vignettes récentes, toutes liées -c’est mon boulot- à l’expression picturale de ces patients.

David, qui ne peint que des « boîtes » -un rectangle d’une couleur cerné par une autre couleur-, des « grabourages » -des gribouillages- et des bonhommes un peu « têtard ». Il ne sait pas peindre ce qu’il voudrait. Il ne sait pas qu’il peut. Il a bien essayé de faire comme ses copains, au moment de Noël, avec la ligne brisée du sapin. Impossible de la refermer, il n’y a pas de sapin. Mais il y a des peintres, parmi ceux que je présente, qu’il aime et qu’il reproduit. ROTHKO a été le premier, évidemment, avec ses grandes « boîtes ». David s’en saisit pour peindre une « boîte qu’on ne connaît pas ». Sam FRANCIS le deuxième, là encore, avec ses grandes taches de couleur. Et puis une œuvre du XIXème, une dame avec un chat dans un canapé. David place très correctement les masses de couleurs pour ce qui est du décor de l’appartement, le fond. Et puis, pour la dame et le chat, il lâche la copie et les dessine à sa manière. La manière d’un enfant. Il sait et il s’en est servi, comme un peintre !

Très peu de temps avant, emberlificoté dans les lignes brisées qui ne veulent pas se fermer, il se surprend sous mon regard à tracer une croix au crayon. Je dit « sous mon regard » car je suis juste derrière lui, et à peine a–t-il dessiné sa croix qu’il se tourne vers moi, très surpris et inquiet de ce qui vient de se produire. Il dessinera d’ailleurs ce jour-là d’autres croix sur une feuille qui traîne au milieu du matériel, en douce… On avait regardé en introduction le travail de MALEVITCH, ses carrés et croix noir sur fond blanc, ses carrés blanc sur fond blanc.

C’est à peu près à cette période que l’école constate que David a accès aux apprentissages. Il peut maintenant se souvenir d’un livre qu’il souhaite que je rapporte…

Marie, dans une très difficile séparation d’avec sa maman.

Elle ne peint pendant des mois que du « même » : sur les deux feuilles blanches punaisées côte à côte, elle duplique chaque peinture. Le soleil en haut à gauche, le bonhomme en bas à droite, par exemple. Deux mêmes peintures. Pas en miroir, les mêmes. Et puis retour à un bout de papier ou à bout de ficelle, pour se calmer.

Elle ne travaille que sur sollicitation. En l’absence de son bout de ficelle, il lui est demandé de le peindre. Marie dessine deux bonhommes sur une seule feuille, un à gauche, un à droite, écrit sous l’un « Marie », sous l’autre « Maman », et trace une ligne de séparation entre les deux : la ficelle. Elle la désigne, comme les deux personnages, et écrit, sous « Marie » : « fille » pour ficelle. Ça ne s’invente pas !

Albert et son prénom, ou plutôt les lettres de son prénom. Chaque feuille peinte en atelier doit être signée. Albert connaît très bien les lettres de son prénom. Mais elles se promènent au gré de ses peintures, la plupart du temps disséminées dans les différents éléments colorés. Parfois, il signe « correctement ». Parfois il relie après-coup chaque lettre dans le bon ordre, il les « soude ». Ou alors ne retient en évidence, côte à côte, que le A, le R, le T. Et en rajoute d’autres : S, O, T, pour STOP.

C’est Albert qui sélectionne souvent la reproduction de l’artiste BEN : « rien de nouveau ». Et nous la présente en silence lorsque c’est le moment de causer de sa peinture. C’est arrivé.

Et des exemples comme ceux-ci, c’est du banal, du quotidien. Un peintre en atelier ne recherche pas ces évènements. Il les autorise, c’est tout.

L’expression pour l’expression.

PRINZHORN parlait d’expression de l’expression.

Mais, c’est important, IL N’EN FAIT RIEN, le peintre, de ce qui advient. Que de continuer à faire peindre, de séance en séance. Mon seul acte thérapeutique consiste à dire si je pense qu’il faut passer à autre chose, envisager la fin de la prise en charge.

Lorsque ça peint en atelier, il n’est plus question de patient, d’artiste ou de thérapeute, il est question pour mon œil de PEINTURE. J’offre un regard dans un cadre donné. Et le sujet en est la peinture.

Mon travail, c’est d’incarner le REGARD par la PEINTURE. C’est sur ça qu’il y a transfert, transfert au sens de moteur. Et le thérapeute guette. (Je ne développerai pas plus cela ici, c’est un autre propos…)

La question reste : l’artiste, qui n’est pas thérapeute, où trouve-t-il son compte dans ces ateliers ? Car la fascination pour la folie ne tient pas longtemps…

Comme quand je peins, j’y trouve un immense plaisir pendant et après, l’appréhension d’être à chaque fois au pied du mur -le grand saut-, beaucoup d’énergie à mobiliser.

Il ne s’agit que de peinture. Car la pose d’une touche de peinture sur une feuille, pour rien, pour ça -l’expression pour l’expression-, relève à mes yeux de la grâce, de l’événement fondateur, toujours.

Et que ce geste, cette trace soit d’un autre que moi, c’est plus simple. Presque mieux. Sur ma toile, je ne peux me contenter du plaisir de la touche, de l’inscription. Certains artistes reconnus ont, c’est vrai, exploité cette voie.

L’ont développée à leur sauce. TORONI ou OPALKA, par exemple. Mais ça n’était déjà plus ça, c’est forcément intégré dans une histoire, de l‘intime à l’universel. Et c’est plus cette grâce, même si ça en décline.

Cet instant-là, celui de l’inscription dans le monde, les phénoménologues en parlent très bien, le décortiquent très bien. Les peintres aussi.

Moi, c’est comme de la musique ! Rien ne peut le remplacer à mes yeux. C’est la danse toute entière qui se résume, se concentre, tout dans la trace.

Il n’y a pas que la déposition. C’est aussi un bonheur de contempler certains morceaux choisis.

Il s’en fout, le patient, même si ça peut être parfois une piste de travail, l’approche esthétique. L’arthérapeute et le thérapeute, j’espère aussi qu’ils s’en foutent, ils sont pas là pour ça. Mais l’artiste, il se régale. C’est comme au musée, sauf qu’il n’y a pas la foule, la reconnaissance sociale. Rien que pour moi ! Car les œuvres, elles finissent à la poubelle, et si je prends des notes, c’est pas de ces morceaux-là ! Rien que pour mon œil. Je me rince l’œil ! Je m’en mets plein les synapses, ici.

Pourquoi auprès de ce public ? Pourquoi dans ce cadre ?

Tout simplement parce que le public y est sélectionné.

Je n’accueille pas en atelier tous les enfants d’un IME ou tous les adultes d’un Hôpital de Jour. Il faut avoir une prédisposition, sinon, l’indication ne vaut pas. Et ce public sélectionné est, pour ce qui est de l’expression, par définition hors formatage culturel banal. Sinon, il serait bêtement en psychothérapie !

Entre nous, des dessins d’enfant, en général, qu’est-ce que c’est chiant ! Vous avez déjà vu des dessins d’ados ? Et des dessins d’école, ceux de la Fête de Mères ?

C’est la même chose côté adultes.

Ce plaisir personnel, solitaire, il a à voir avec ce que j’appelle le NOUVEAU.

Dans ces ateliers, je vois du NOUVEAU. C’est à dire des formes et des couleurs qui n’existaient pas avant leur création, que je peux voir par ma culture picturale. Et j’en ai à profusion. Parce que l’atelier est bâti pour ça, j’insiste. Il n’y pas de magie ou de talent. Juste la compétence institutionnelle à installer le cadre, et la place particulière du peintre.

Cela permet l’apparition de NOUVEAU. Pas dans n’importe quel cadre, évidemment. J’ai connu un atelier terre où le grand patron passait le bout de son nez et commandait des cendriers pour le service !

Et le NOUVEAU, le patient s’y retrouve. Rassurez-vous sur mon propos, il est honnête ! Le patient s’y retrouve, car mon NOUVEAU, je l’aide à en faire un peu quelque chose. C’est par exemple comme ça que je choisis d’une séance à l’autre les reproductions que j’apporte. Du lien, du sens avec les productions de l’atelier. A travers la forme, la couleur, le style, la technique, les associations…

Ces petits morceaux de peinture particuliers, ces assemblages uniques, je les partage, donnant-donnant. « Oui, il y a un mot pour la technique que vous utilisez : ça s’appelle le dripping, et POLLOCK l’a fait avant vous. » Sidération, « je ne suis pas seule ! ».

Ça peut faire grain de sable, « dérégler » la machine, ce NOUVEAU vu par moi. C’est une rencontre !

Souvenez-vous de l’expérience de la croix chez David.

Le patient en fait ce qu’il veut, ce qu’il peut. Je lui permets. Et s’il n’en fait rien, reste le reste, ce qu’on a déjà dit, le « mentir un peu, guérir un peu », les béquilles identitaires et autres objets narcissiques de sujétisation qui peuvent « tenir » une existence, c’est vrai.

Un pont existe bien entre l’art contemporain et certaines productions de patients. Logique. Je cite Alain GILLIS, psychiatre-psychanalyste : « les peintres contemporains ont su trouver, ouvrir jusque l’archaïsme les voies du raffinement et découvrir ce fonds de la peinture que certains de ces enfants exploitent à ciel ouvert. […] Ils ont, par la mise en apnée de certaines conventions, plongé plus bas et découvert un territoire poétique, déjà peuplé d’humanité ».

Etre accessible à la peinture d’un autre, c’est mon bonheur ou ma folie.

Ce n’est que ça, un artiste au service du soin !

Et le thérapeute peut y gagner quelque chose dans sa pratique.

Quant au patient, malgré tout un peu le dindon de cette fable, il peut en tirer grand profit … ou passer le temps ! Et c’est déjà pas rien.

Sauf erreur d’accompagnement.

L’art-thérapie, en tant que qualification professionnelle particulière, ne doit servir qu’à éviter à l’artiste et au thérapeute de nuire au malade quand il s’agit de son expression.

Je disais, non irrespectueusement, « dindon de la fable » en évoquant le patient, car la carpe et le lapin s’entendent bien sur la faillite de l’un et l’opportunité de l’autre.

Faillite de l’un si on pense que le métro et les prisons abritent de fortes populations de malades mentaux, c’est ce qu’on dit, et opportunité de l’autre quand on se souvient du débat sur le statut des intermittents du spectacle… L’artiste ne veut plus être un marginal. Les mêmes droits que tout travailleur !

D’ailleurs, supprimons l’alliance artiste / thérapeute / patient : le seul en danger serait peut-être l’artiste !

Cette intervention peut paraître iconoclaste. Son seul souci aura été, par mon expérience, de tenter de clarifier l’intervention particulière des artistes dans le champ du soin, loin des mythes et des usurpations, si c’est possible, au bénéfice évident de patients prédisposés.

Benoît Billon

Journée S.P.C.A.

20 octobre 2006

REIMS